【お弁当箱に詰めるだけ】自分に合った食事量とは?

毎日食事をする中で、「バランスのよい食事ってなに?」、「1食になにをどれだけ食べたらよいの?」、「お弁当はどう詰めたらよいの?」などと、悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は「3・1・2お弁当箱法」についてお伝えします。この方法をマスターすることで、適量で栄養バランスのよい食事をすることができますよ!

2020年06月07日

3・1・2お弁当箱法とは?

食事のものさし

3・1・2お弁当箱法は、1食になにをどれだけ食べたらよいのかがわかる”食事のものさし”です。お弁当箱に主食3・主菜1・副菜2の割合で料理をつめる方法で、誰でもわかりやすく、使いやすいものになっています。

お弁当箱法のルール

①お弁当箱のサイズを選ぶ

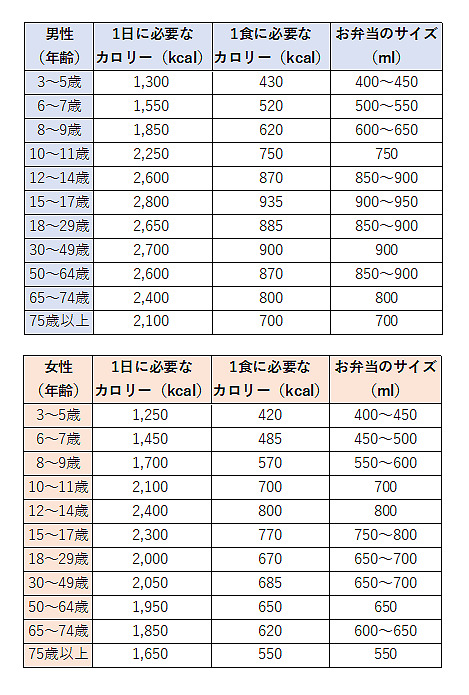

みなさんはお弁当箱のサイズはどのようにして決めているでしょうか。1日に必要なカロリーの1/3が1食分のカロリーとなるので、1日1800kcalが適量の場合、1食600kcalとなります。 お弁当箱には、どのくらいの容量が入るかml単位で表示されています。お弁当箱に主食3・主菜1・副菜2の割合でつめると、その容量(ml)=お弁当のカロリーとなるので、600mlのお弁当箱につめると約600kcalとなります。 厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2020年版)」には、性別・年代別に推定エネルギー必要量(kcal/日)が示されています。これを基に1日に必要なカロリーから、自分に合ったお弁当箱のサイズを選びましょう。 ※「1日に必要なカロリー(kcal)」は、身体活動レベルⅡ(ふつう)を採用 【参考文献】 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586556.pdf (アクセス日:4月25日)

②動かないようにしっかり詰める

まず、大きい物から順番に詰めていきます。 「主食となるご飯など→主菜となる肉や魚などのおかず→副菜となるお野菜などのおかず」の順につめることで、お弁当を隙間なく動かないようにぎっしりと詰めることができます。 お弁当のふたをして料理がつぶれてしまう場合は、詰める量が多すぎてカロリーの摂りすぎに繋がってしまいます。料理が少しふたに当たる程度を目安に詰めましょう。

③主食3・主菜1・副菜2の割合で料理を詰める

お弁当箱を6等分にして主食3・主菜1・副菜2の割合で料理を詰めましょう。 【主食】 ご飯やパスタなどの、炭水化物を多く含み活動のエネルギー源となるものです。 【主菜】 から揚げや玉子焼き、焼き鮭などのメインとなるおかずです。たんぱく質や脂質を多く含み、血液や筋肉をつくる役割があります。 【副菜】 きんぴらごぼう、ナムル、きのこのソテーなどのサブとなるおかずです。ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含み体の調子を整えます。 お弁当では、副菜よりも主菜を多く詰めてしまう傾向があります。主食、主菜、副菜の割合を意識して、バランスよく詰めましょう。

④同じ調理法(特に油を多く使った料理)は1品だけ

料理を選ぶ際には、油の多い料理は1品までとして、味付けや調理法が重ならないよう選択することが重要です。油を多く使用した料理ばかりになってしまうと、カロリーの摂りすぎに繋がってしまうので注意しましょう! 【油の多い料理】 肉野菜炒め、から揚げ、フライ、天ぷら、マヨネーズや油分の多いドレッシングを使用したポテトサラダやシーザーサラダなど 【油の少ない料理】 サバの塩焼き、玉子焼き、豚肉と白菜の蒸し物、茹で野菜、ひじきの煮物、ほうれん草のおひたし、小松菜の和え物、マリネ、ノンオイルドレッシングのサラダなど 例えば、主菜に油の多い料理のから揚げ、油の少ない料理の玉子焼きを入れます。副菜には、油の少ない料理の小松菜の和え物、パプリカのマリネなどを組み合わせることで、油の多い料理が1品となりますね。 様々な味付けや調理法にすることでカロリーのバランスがとれ、栄養の偏りも少なくなります。

⑤全体をおいしそうに仕上げる

彩りもよくおいしそうなお弁当は、開けた瞬間に気分も上がりますね♪食材の色「赤・黄・緑」を意識しておかずを入れてみましょう。 同じ色の食材が隣同士にならないように気を付けると、バランスよくきれいに盛り付けられます。おかずとおかずの仕切りには、レタスや彩りのよいカップなどを使用することで、さらに見た目が鮮やかでおいしそうに仕上がりますよ。

材料が揃わない時の調整方法

材料が揃わない時など、3・1・2お弁当箱法を実践できないこともあるかもしれません。そんな時は、今日は油を多く使った料理が多かったから、明日は野菜を多めにさっぱりとしたメニューにしよう!というように、調整しましょう。食べすぎたり不足したりしたものを次の日に補い、栄養バランスを整えていきましょう! 【新生活応援】時短!簡単!美味!お弁当レシピ5選

まとめ

3・1・2お弁当箱法は、計りなどを使わずに、1食になにをどれだけ食べたらよいか整えることができます。時間のある時に、普段使用している食器に移しかえてみるのもよいですよ。 移しかえた際にどのくらいの量か見て把握することで、普段の食器で食事をする際にも役立てられます。今までの食事内容との比較もしながら、食事内容を整えていきましょう。5つのルールで、手軽に自分に合った適量で栄養バランスの良い食事にしてみませんか? 【ダイエットレシピまとめ】お弁当のおかずにも!野菜たっぷりヘルシー作り置きレシピ

【やせ習慣が身につく】管理栄養士が食生活をコーディネートするアプリって?

まずは無料でスタート♪食事を撮るだけ、プロから食事のアドバイスが届く!

- 専属の管理栄養士がダイエットをサポート

- 食制限なし!正しく食べて身につく「やせ習慣」♪

- 管理栄養士が、写真を目で見て丁寧にアドバイス。AIではありません!

- 「あってるかな?」そんな食事のお悩みを正しい知識でアドバイス

著者

高橋 みゆき(管理栄養士)

管理栄養士。大学で栄養学を学び、パーソナルトレーニングジムでのトレーニング・食事指導、ダイエットアプリでの食事アドバイス業務に携わり、現在では「食・栄養」をテーマにしたコラムも執筆。 自身も25㎏のダイエット経験があり、ひとりひとりの性格や生活習慣に合わせ、継続しやすい減量方法・生活習慣改善方法を提案している。